- 点击日历,进入科普

摘要:本文分析了主要发达国家在人均GDP1万至3万美元阶段主要产业的发展特征和对经济增长的贡献。服务业对经济增长的直接贡献平均值在75%左右,其增长动力主要有三个方面,一是制造业生产过程进一步服务化;二是居民收入提高和消费升级带动生活性服务业发展;三是服务业发展进一步增加对其自身的需求。

制造业对经济增长的直接贡献均值为25%左右,但其具有重要的间接贡献,一是支撑实际汇率升值;二是带动服务业价格及整个社会劳动报酬水平上升,并进一步带动居民消费增长和生活性服务业发展。制造业对经济增长的间接贡献显著超过了直接贡献。从主要发达国家的经验看,这一阶段经济发展的关键是要形成“经济增长-收入较快提升-扩大消费”的正向循环。

不同经济发展阶段往往对应着不同的主导产业,不同产业需要的发展环境和经济管理体制也有差别。准确把握主导产业的变迁和发展规律,对于更好地优化产业政策促进经济发展具有重要意义。为对我国“十四五”至2035年的经济和产业发展提供一定的启示和借鉴,本文重点分析了主要发达国家在人均国内生产总值(GDP)1万至3万美元(汇率折算,2020年价格,下同)阶段产业发展的特征及主要产业对经济增长的贡献。主要发达国家是指当前人均GDP已经达到中等发达国家水平,且人口规模在1000万以上的美英日韩等11个经济体。

一、主要发达国家各产业对人均GDP增长的贡献有差异但结构较为相似

人均GDP增长分为按本币计算和按汇率折算后计算两种,其中按本币不变价计算的人均GDP增长也就是实际产出增长,汇率折算后人均GDP(美元)增长等于实际产出增长加上实际有效汇率升值和相对价格变化两部分。本文主要考察国际经验并进行国际比较,因此,主要研究各产业对人均GDP(美元)增长的直接贡献。

从美国、英国、法国、意大利、加拿大、荷兰、德国、比利时、西班牙、日本、韩国11个发达国家在人均GDP1万至3万美元阶段各产业对经济增长的直接贡献来看,可以发现如下几个特征。

一是农业对人均GDP(美元)增长的贡献很小,除荷兰为1.8%外,其他国家都在1%以下。平均来看,农业对人均GDP增长的贡献仅为0.4%。

二是制造业对增长的贡献在国家间存在较大差异。日本和韩国制造业对经济增长的贡献最大,分别为23.7%和29.6%。多数国家制造业的贡献在15%左右。采掘业对加拿大人均GDP贡献最大,达到了7.1%,对其他国家的贡献都比较小;西班牙和日本的建筑业对人均GDP贡献大,分别为17.4%和10.3%,其他国家建筑业的贡献都相对较小。平均来看,第二产业对人均GDP增长的贡献为24.4%,一、二产业合计约为25%。

三是服务业对增长的直接贡献最高。除日本和韩国较低,为65%左右外,其他国家服务业的贡献都在70%以上,均值约75%。

就业结构变迁也反映了不同产业对经济增长贡献的变化。总体上,各国农业和制造业的就业比重有大幅度下降。11个国家制造业就业比重平均值从期初的26.0%下降到期末的16.5%,下降了9.5个百分点。采矿业和建筑业的就业比重也有所减少。在就业增长的行业中,租赁和商务服务业就业比重增长最多,11个发达国家平均增加7.0个百分点左右;其次是健康和社会工作,平均增加了4.0个百分点。其他的文化体育娱乐和其他服务业的就业比重平均增加了2.0个百分点,住宿餐饮业平均增加了1.7个百分点。

二、产业发展呈现服务深化特征,服务业对经济增长的直接贡献平均约为75%

人均GDP达到1万美元以后,工业化和城镇化基本完成,生产环节的服务化和收入水平提高带动生活性服务业发展成为经济增长的最主要动力。

第一,经济发展“服务化”带动生产性服务业快速发展,对经济增长的贡献均值为26.0%,与二产大体相当。

在人均GDP1万至3万美元阶段,主要发达国家生产性服务业普遍呈现较快增长的特征,对经济增长的贡献平均值为26.0%。在美英等国,生产性服务业的贡献甚至达到30.0%左右,成为推动经济增长最重要的部门之一(本文中的生产性服务业指交通运输仓储业、邮电和信息服务业、金融保险业、租赁和商务服务业这几个产业)。

生产性服务业内部贡献最大的是商务服务业,特别是法律、检验检测、会计、咨询广告等其他商务服务业。商务服务业包括计算机及有关服务、研发活动和其他商务服务业,其中其他商务服务业的内容广泛,涉及法律、检验检测、会计、税务咨询、市场调研、技术咨询、广告、就业、安保、保洁等服务。在人均GDP1万至3万美元阶段,英、法、荷兰、比利时4国的商业服务业对人均GDP增长的贡献在15.0%左右,超过了制造业的贡献。由于美元地位及其强大的国际金融服务能力,美国金融保险业对人均GDP增长的贡献相对较大,考察期间达到了8.9%,显著超过其他国家平均水平。

生产过程服务化是促进生产性服务业发展的主要原因,也是这一发展阶段产业发展的重要特征。生产服务化体现在三个方面:一是制造业生产的服务化。经济发展到较高水平,不少原先包括在制造业生产内部的服务环节逐渐分离出来,形成对生产性服务业的需求。例如,根据日本的投入产出数据,34.5%的租赁业和36.6%的研发活动来自制造业生产环节的需求。二是生活性服务业的发展产生了对生产性服务业的需求。日本26.5%的邮电和信息通信业需求、48.6%的金融业需求、20.6%的计算机服务需求,以及30.0%的其他商业服务需求来自生活性服务业。三是生产性服务业自身的发展增加了相关需求。例如,38.1%的邮电信息通信业需求、30.3%的金融业需求和28.5%的其他商业服务需求来自生产性服务业自身发展。

第二,居民消费升级拉动生活性服务业增长,其对经济增长的贡献均值约43.0%。

生活性服务业对人均GDP增长的贡献最为显著(本文中的生活性服务业包括批发零售、住宿餐饮、教育、卫生和社会工作、房地产业、文化体育娱乐及其他社会服务业)。相对于其他行业而言,在人均GDP1万至3万美元期间,生活性服务业对增长的贡献最大,11个主要发达国家的贡献平均达到43.1%。其中该行业对韩国增长的贡献最低,为31.5%;对法国的贡献最高,为48.5%。

与生产性服务业需求来源较为多样化不同,生活性服务业扩张的需求来源主要是居民消费。如在美国,生活性服务业各细分行业中50%以上的需求直接来源于居民消费,尽管文化艺术体育和住宿业分别有44.9%和37.2%的需求来自生产环节,但进一步可发现生产环节中间投入的需求中有不少也是由生活性服务业本身派生而来的。

三、制造业对经济增长的直接贡献平均约为25%,间接贡献更为突出

制造业受国内需求和国际竞争等多种因素影响,各国不同细分行业的增长幅度差异很大,但仍可以发现一些共性特征。

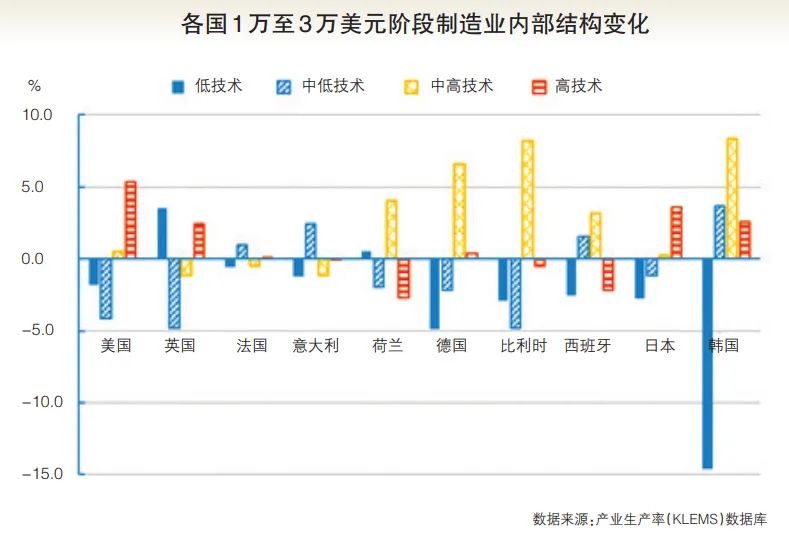

一是多数国家制造业内部结构都有所升级,但升级程度差异较大。人均GDP达到1万美元以后,主要发达国家制造业已经比较成熟,总体发展较为稳定,但多数国家制造业内部结构仍有不同程度的升级。例如,美国在人均GDP1万至3万美元阶段,高技术产业比重提高了5.4个百分点,英国提高了2.4个百分点。荷兰、比利时和西班牙的中高技术产业比重提高幅度最大,分别为4.1、6.6和8.2个百分点,而韩国的中低、中高和高技术产业比重都有所提高。

二是各国制造业的发展与其优势产业密切相关。与建筑、电力燃气水和服务业主要服务于本地市场、增长较有规律可循不同,主要发达国家制造业内部的主导产业呈现明显的差异性。比如,美、日、韩三国“无线电、电视和通信设备及装置制造”这一产业对制造业整体增长贡献较大,分别达到8.5%、10.8%和18.2%;法、德、韩三国“交通运输设备制造”对制造业增长的贡献分别为17.4%、23.3%和18.5%;意大利和西班牙“金属制品业”的贡献超过15%;意大利、德国和日本“通用和专用设备制造”的贡献超过13%,都显著高于其他国家。从相似之处看,各国“化学品和化学制品业”对制造业增长的贡献都比较大,均值为12.8%。

三是多数国家的劳动密集型产业中“纺织和服装业”,以及“皮革、皮具和制鞋”两个产业的实际规模出现缩减,有对外转移的趋势。劳动密集型产业种类较多,除了纺织服装、制鞋以外,还有食品加工、木材家具、玩具用品等。从11个发达国家的经验看,食品加工、木材家具、造纸、印刷等产业的增加值都有所增加,特别是“食品、饮料和烟草业”对制造业增长的贡献较大,平均达到了11.5%。但纺织和服装业的增加值普遍减少,应该伴随着产业外迁而出现减少现象。其他的一些劳动密集型产业,如“木材竹藤棕草制品”“造纸和纸制品”“家具制造”等对制造业增长的贡献一直维持在较低的水平。

制造业对经济发展的间接贡献要远远超过平均25%的直接贡献。除了制造业增长本身对经济发展25%左右的贡献外,制造业还是支撑各国实际有效汇率升值的最重要产业部门,制造业生产效率提高还是带动其他行业收入增长的重要源泉,根据《人均国内生产总值1万至3万美元阶段的增长源泉》部分的分析,11个主要发达国家中,由于汇率升值和相对价格变化对人均GDP(美元)增长的贡献平均达到40%左右,这体现了巨大的制造业间接贡献。

四、发达国家产业发展经验借鉴

我国经济发展的时代背景与发达国家有很大差异,由于新一轮技术革命,新发展阶段我国产业发展规律与发达国家必然有所不同。但经济增长有其内在的规律,发达国家产业发展经验仍能为我国提供重要借鉴。

一是要始终强调制造业高质量发展。虽然制造业在经济增长中的直接份额不大,但在国际竞争的背景下,制造业是推动实际汇率升值和带动服务业价格及整个社会劳动报酬水平上涨的关键行业。一方面要加大对高技术产业的创新支持,寻找新的经济增长点,另一方面要重视促进传统制造业的转型升级,走质量效益型发展道路。

二是要更加重视服务业的发展。人均GDP达到1万美元的新阶段后,服务业在经济增长的主导作用更加突出。服务业的发展规律与工业部门有显著差异,普遍具有分散化、本地化、轻资产重人力资本的特征。需要重视对服务业发展规律的研究,更好地促进服务业发展。

三是要更加重视提高居民收入水平在新发展阶段经济增长中的重要作用。生活性服务业增长直接依赖于居民收入水平提升和消费增长,因此需要创造更好的收入增长条件,让经济发展的成果更好地惠及人民,特别是要让各行业劳动报酬按制造业部门劳动生产率增长速度相应增长(而不是社会平均的劳动生产率增长速度增长),从而实现“经济增长-收入较快提升-扩大消费”的正向循环。

国务院发展研究中心产业经济研究部副部长、研究员 许召元

对外经济贸易大学教授 汤碧

转载自经济时报

芒种

Mail:service@51krhc.com