- 点击日历,进入科普

摘要:即时配送是数字经济时代配送服务与新业态、新技术、新模式融合创新而生的现代新兴物流业态,已成为物流产业发展和城市运转中的重要环节。我国即时配送行业持续创新发展,市场主体日益多样化,行业结构不断优化。即时配送在支撑消费创新、满足人民便捷生活、吸纳就业、提升城市应急保供能力的同时,也面临着标准缺失、从业人员社保福利难、新技术规模化应用落地难、行业主管部门难以明确的问题。未来应坚持“政府联合监管、行业自治、平台自律、社会监督”的共治原则,构建“1+1+N”的共治体系,完善相关就业服务和保障政策支持体系,加大技术、设施、土地、税收等要素支持,以发展促规范,统筹推进我国即时配送行业实现高质量发展。

关键词:即时配送 灵活就业 共治体系 发展规范

一、我国即时配送不断创新发展和持续壮大

即时配送服务(on-demand delivery service)是依托于本地生活服务平台,综合运用数字技术和人力众包等社会物流资源,为外卖餐饮、即时购物及应急需求等线上消费活动,提供点对点、无中转、即需即送的快捷配送服务。得益于城市化持续深化、新业态激发消费新潜力以及良好的政策环境,我国即时配送不断创新发展。

(一)即时配送具有融合创新的典型特征

即时配送与新零售、新业态相融合,实现线上线下双向互促创新。一方面,线上消费从外卖餐饮向生鲜、零售、医药多品类和本地生活全场景拓展,消费需求更加多元化、便捷化,即时配送提供高效的配送方式,使得消费者“下单即服务”的即时需求得到满足。另一方面,线下传统商超、便利店、夫妻店等实体零售拓展线上渠道,即时配送服务补齐了快递物流短板,为线下零售实现数字化转型、紧抓新零售发展机遇提供了支撑。例如,物美、永辉超市等传统商超自建即时配送体系,大力发展线上业务。2021年即时配送助力78.5%的商超企业实现线上销售正增长,50%的企业增速超过10%。

即时配送与新技术深度融合,促进“最后一公里”服务降本增效。即时配送发展高度依赖于互联网平台及其所具有的大数据、人工智能等新技术。基于大数据算法对每次配送服务实时响应并进行运力资源调配,极大地提高了配送服务的精准性、时效性。此外,自动驾驶、人工智能与配送服务融合创新,推动了无人机、无人车等无人配送技术参与到终端配送环节,提升了“最后一公里”的配送效率。

即时配送与人力众包模式融合,促进运力资源高效整合。即时配送平台采用专有运力和众包运力相结合的用工模式,有效地整合社会闲散运力资源,从而缓解了早、午、晚用餐等高峰时段的配送运力紧张状态,在提高消费者体验和经营灵活性的同时,较好地控制物流配送成本。调研显示,美团配送、闪送的众包运力规模分别约占整体运力的75%和90%。

(二)城市化、新消费以及政策利好成行业发展助推剂

城市化持续发展为即时配送提供了广阔的市场空间。近年来我国城市化水平不断提高,城市数量和城市人口规模不断扩大,城市消费能力日益增强,催生了庞大的本地生活服务市场需求,为即时配送发展提供了需求支撑。目前,即时配送市场从一二线城市向三四线城市下沉,服务范围不断拓展。例如,在全国3210个市县中,美团配送业务已覆盖全国2800个市县,日均完成近2800万份订单;顺丰同城业务已覆盖超1900个市县,日均完成100万份以上订单;闪送业务覆盖全国260座城市,累计服务用户数量超过1亿人。

年轻消费群体及城市中产是即时配送的刚需群体。年轻消费群体消费更加注重体验、便捷,“宅”生活甚至成为其重要的生活方式。“线上下单+线下即配”的方式极大地满足了便利性、时效性等多样性消费需求,因此得到年轻消费群体的青睐。即时配送进一步促进本地生活服务需求向全场景、全距离、全时段发展。我国互联网本地生活服务市场规模在2021年达到2.6万亿元,预计2025年有望达到4万亿元。

相关政策出台为即时配送发展创造了良好的政策环境。例如2020年国务院办公厅《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》明确推动线上线下融合消费双向提速;2022年《“十四五”现代流通体系建设规划》提出“推进城际干线运输和城市末端配送有机衔接”“提升末端‘最后一公里’网络服务能力”,系列政策的出台为即时配送创造了良好的发展环境。

(三)我国即时配送进入稳定快速发展的新阶段

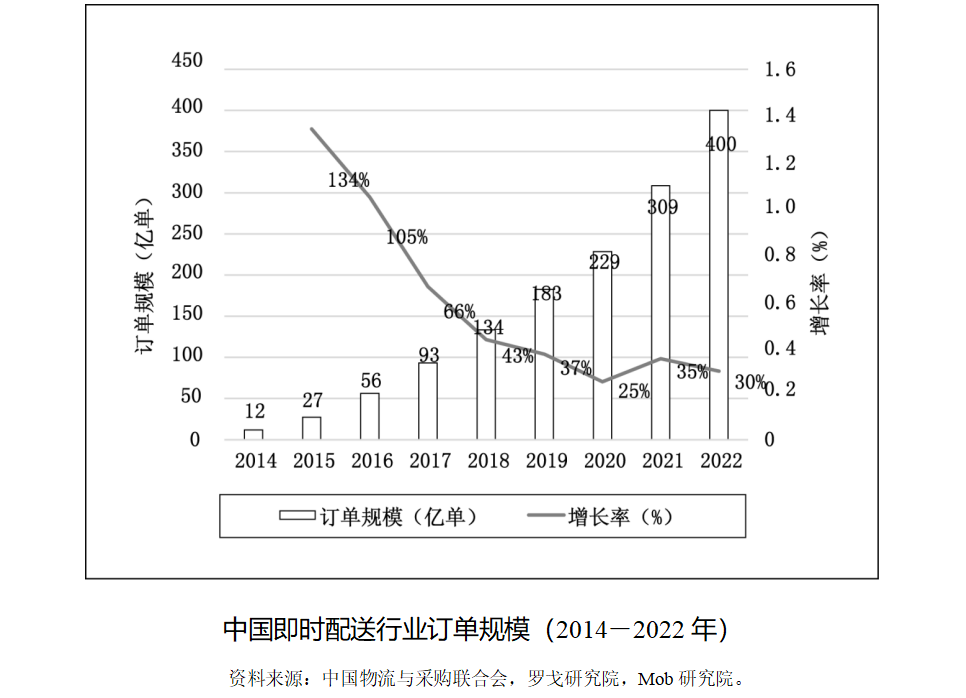

我国即时配送已进入持续快速增长阶段,头部企业初步实现盈利。2008―2014年,即时配送服务伴随外卖餐饮配送需求进入培育期。2015―2018年,即时配送进入爆发增长阶段,订单规模从2014年的11.7亿单增长到2018年的134亿单,年均增速达87%,2018年后进入持续快速增长阶段,2022年订单规模达400亿单,同比增长30%(见下图)。2022年即时配送市场规模达到约2000亿元,预计到2026年,即时配送订单规模接近千亿量级,市场规模将达到5000亿元。此外,即时配送头部企业初步实现扭亏为盈,为行业稳步壮大创造了良好的条件。例如,2022年前6个月,顺丰同城实现毛利1.8亿元,由2021年亏损1662万元初步实现盈利。

即时配送市场主体日益多样化,行业结构加快优化。我国即时配送主体主要分为三类。第一类是配送平台类,主要为外卖餐饮和本地生活服务平台,如美团、蜂鸟即配等,目前平台配送规模约占即时配送总体的80%,头部两家配送平台企业占外卖配送的95%以上;第二类是企业直配类,传统商超或百货业自建即时配送体系,如物美、永辉超市、盒马生鲜等;第三类是第三方专营类,传统第三方物流企业布局同城业务提供第三方即时配送服务,如顺丰同城,以及新进入者如闪送,“UU跑腿”等。不同类型市场主体和业务模式创新发展将推动行业结构持续优化。

(四)即时配送在提高城市应急保供能力和稳就业保民生等方面发挥着重要作用

即时配送通过打通城市末端“最后一公里”,提高了城市应急保供能力,增强了城市发展韧性。在新冠疫情期间,即时配送在保障城市物资供应,维持正常生活秩序等方面发挥了重要作用,顺丰、达达、美团、饿了么等企业成为城市抗疫期间保物资、保社会民生的重要力量。疫情期间,外卖平台面向独居老人、慢性病患者、婴幼儿等特殊人群用药、奶粉需求,开通应急特需专项服务,并加强运力资源调配倾斜,部分城市相关配送单量创下单日4万单记录,较好地满足了居民生活刚需。

即时配送因其灵活性、低门槛发挥吸纳劳动力稳就业的重要功能。目前,即时配送平台注册配送人员数量约为1500万人,在线和活跃人数为400万―500万人,75%―80%配送人员来自于农村,同时即时配送作为新服务行业,也吸纳了部分第二、三产业从业人员转业就业。

二、我国即时配送行业发展面临的难点堵点

即时配送在支撑消费创新、满足人民便捷生活、吸纳就业、提升城市应急保供能力的同时,也面临着一些难点堵点亟待解决。

(一)运营标准尚需完善,行业乱象较为突出

即时配送目前在服务流程、从业规范、数据使用等方面还欠缺相应的标准,在食品卫生、交通、环保、信息等方面存在安全隐患。

一是即时配送服务流程标准缺失,难以确保食品安全、物品配送安全,损害消费者权益现象时有发生。

二是配送人员安全守法和文明交通意识较差,配送人员逆行、闯红灯,在机动车道、人行道行驶,不礼让行人等交通违法行为是造成交通事故的主要原因。

三是即时配送需要大数据及其算法支撑,数据信息涉及城市居民个人、住址等敏感信息,数据使用标准缺失易导致个人信息泄露、滥用等安全隐患。

(二)现行社会保障制度与即时配送就业特征不匹配

骑手、外卖小哥等即时配送人员为方便人民生活,提升城市应急保供能力做出了重要贡献,但目前社会保障制度以及城市管理制度与其就业特征不相适应,导致这一群体难以获得应有的社会保障和社会福利。

一是现行社会保障要求劳动者与雇主挂钩,而即时配送行业普遍采用众包用工模式,企业与从业人员劳动关系较难界定,导致社保缴纳难,同时各类社保项目很大程度上需要就业人员自费,缴费基数高、缴费压力大、缴费意愿低。

二是我国户籍身份与劳动者享有的社会福利密切相关,城市快递小哥大部分无城市户籍,其社保难以跨区域流动,可携带率低。

三是配送人员就业环境较差、工作强度大,职业伤害风险较高,但该群体未纳入强制性工伤保险和商业意外险范围,保障力度有限。

四是配送人员作为新市民和城市应急保供力量,尚未纳入城市管理政策支持体系,难以获得防疫、保障性租住房等政策支持。

(三)无人配送等新技术面临规模化应用落地障碍

无人机、无人车以及社会智能柜相关技术不断成熟,成为即时配送中的重要手段,相关创新应用落地还面临着一些障碍。

一是无人配送车难以获得身份认证,较难获得路权和牌照,一些地方陆续推出智能驾驶试点,但整体进展较慢,对技术应用具有制约作用。

二是无人配送产品的标准体系亟待完善。无人配送车在物理特性、自动驾驶功能方面缺乏行业标准和国家标准,在产品生产、质量以及检验认证等方面缺乏行业规范,产品的安全性、可靠性等缺乏有效保障。

三是缺乏配套基础设施。如缺乏本地部署或边缘计算等数据中心和监管平台,以及专用通讯通道支持,无人配送车专门的停靠站点和充电配套设施目前也处于空白状态。

(四)行业主管部门难以明确,发展面临较高制度性成本

即时配送发展涉及平台经济、电商零售、交通、安全、社保、环保等多方面问题,这种多维交叉的行业属性易导致各部门各管一段、政出多门和监管空白并存的局面,市场主体面临较高的制度性成本。例如,即时配送业务与快递业相比,具有高时效、高离散特征,难以定点、定线路和定配送人员,使得即时配送企业经营活动难以与现行《快递业务经营许可管理办法》的相关规定匹配,较难获得邮政部门发放的快递经营许可证;即时配送不属于典型的道路运输和客货运营,难以获得交通运输部门颁发的道路运输许可证和营运证;配送环节不涉及商品交易,无电商平台和连锁经营门店,难以全部划归商务部门管辖范围;公安部门和市场监督管理局主要分别就即时配送涉及的食品安全和道路交通安全进行监管;除此之外,对于从业人员职业规范、教育培训等事项还缺乏相关部门进行管理协调。

三、政策建议

近年来,在发改、交通、商务、公安、人社、市场监管等多部门的共同推动下,即时配送得到较好发展。下一步针对行业发展面临的问题和障碍,应坚持以发展促规范,本着“政府联合监管、行业自治、平台自律、社会监督”的共治原则,构建共治体系,完善灵活就业和社会保障政策,加强技术、设施、土地等要素支持,推动行业持续健康发展。

(一)以发展促规范,加快建立“1+1+N”的共治体系

在政府、行业协会和市场主体层面构建“1+1+N”的共治体系,第一个“1”即形成政府部门间的协调机制,第二个“1”指行业协会围绕标准、信用、信息共享、从业人员职业培训等方面加强行业自治,“N”指即时配送市场主体通过加强和完善内控制度实现企业自律。

依托于全国现代物流工作部际联席会议制度,成立即时配送工作专班,形成政策协调机制、明确政策导向、合理确立部门监管职责和边界,提高监管协同性,统筹推动行业高质量发展。即时配送工作专班可由国家发展改革委牵头,联合商务、交通、市场监管、公安等相关部委共同参与,在对即时配送发展进行综合研判的基础上,明确政策导向,制定相关综合性政策指导文件。同时,工作专班要确立各部门职能分工和监管边界,提高政策监管协同性。即时配送工作专班定期召开专题会议,研究推动即时配送发展相关议题,解决监管合作过程中的问题,难以协调一致的问题报部际联席会议决定。

行业协会牵头构建即时配送行业自治机制,引导行业自律。在中国物流与采购联合会等国家级行业协会下成立即时配送二级协会或专业委员会,搭建政府与企业之间的沟通桥梁,促进即时配送企业之间形成发展共识,并在标准制定、行业信用制度建设、完善行业评价监督机制、从业人员教育培训等方面发挥关键作用。一是由行业协会主导组织编写即时配送服务团体标准或国家标准,依程序报国标委审批。二是完善行业信用制度,建立行业信用评价制度、违规信息公示制度、违规行为投诉平台以及信息共享平台,加强与相关部门、社会进行信息沟通。三是完善行业评价监督机制,对行业企业经营创新活动、企业技术创新进行公开表彰,对违规行为施加警告、行业内通报、公开谴责、不予接纳等惩戒措施。四是行业协会通过组织教材编写、开发课程资源,完善配送人员职业教育培训体系,助力提高从业人员综合素质。可探索将部分政府监管职能委托授权给行业协会,增强行业自律的工具与法治手段。

市场主体加强内部合规建设,提供社会监督渠道,重视社会评价监督,加强企业自律。即时配送企业,一方面通过参与行业自治,获得行业认可,提升服务水平。另一方面要加强内部管理制度和经营合规建设,在服务标准、流程管理、安全环保、用工权益保障等方面,加强制度建设,完善从业人员上岗培训体系,不断提升配送人员综合素质能力,以高标准的内控体系实现企业自律。同时借助于信息平台,为消费者投诉、社会公众参与业务评价监督提供反馈渠道。

(二)完善就业服务与保障政策体系

支持即时配送平台企业发挥稳就业功能。要坚持就业优先政策,把培育和壮大相关生活服务平台和即时配送服务企业作为扩大就业规模、优化就业结构、提升就业质量的主战场,及时跟踪研判灵活就业领域出现的新情况,动态调整优化就业政策体系。

加大对配送人员提供政策支持。对涉及应急民生保供配送服务,有关部门和地方政府可将其纳入政府购买服务范围,并在通行证、防疫费用、应急人员生活保障等方面提供支持。将即时配送灵活就业人员纳入新市民政策保障体系,为其提供教育、医疗、保障性租赁住房等公共服务支持,可探索向即时配送灵活就业群体发放职业教育券、租房券,切实提高政策支持获得感。

加快推进养老保险全国统筹,增强多层次多样化供给,保障配送人员合法权益。鼓励各地放开灵活就业人员在就业地参加基本养老、基本医疗保险的户籍限制,探索破除灵活就业群体社会保障与雇主挂钩的限制,增强社会保险跨区域流动性。发挥政府作用保基本,注重普惠性、基础性、兜底性,对配送人员给与专项社保补贴,减轻个人缴纳社保的经济压力。鼓励保险机构对职业工伤险、商业意外险产品进行创新,增强相关保险产品供给。

(三)完善技术模式创新支持,提供基础设施保障

支持即时配送实施技术和经营模式创新。鼓励生活服务平台企业进行技术和经营模式创新,如提升平台数据算力算法等技术能力,探索前置仓模式创新以提高配送效率。重点支持线下零售企业搭建即时配送平台,实施数字化转型。对符合条件的即时配送企业提供增值税、企业所得税、车购税等减免优惠;通过中央财政科技计划(专项、基金等)、基本运行经费、基本科研业务费、中央级科学事业单位修缮购置专项基金、国家重点实验室专项经费等支持,提升无人配送等科技创新水平。

加快即时配送新技术推广应用。建设自动驾驶、自动装卸堆存、无人配送等技术应用基础设施,推动无人配送从自动驾驶试验区向产业园区、居民小区等场景落地应用。推动智能驾驶开发企业、即时配送企业与生产企业等进行合作创新,提升无人配送车辆技术能力和产品质量。

加强即时配送智能设施保障。推动即时配送渠道下沉,引导第三方技术服务商、平台企业为实体店提供即时配送服务,推动实现线上线下融合、店配宅配融合。推进城市合理布局和建设即时配送所需的配送车辆停靠点、装卸区、充电桩等配套设施。合理布局快递末端公共服务站、智能快递柜等基础设施,将其纳入新型城镇化重要基础设施建设范围。在城市新建小区项目中,优先考虑无人配送车辆无障碍道路规划。

市场经济研究所 王微 黄千员 王青

办公厅(人事局) 李汉卿

芒种

Mail:service@51krhc.com