- 点击日历,进入科普

摘要:2022年,新冠病毒疫情严重冲击全球供应链,通货膨胀高企,大国博弈加剧。乌克兰危机重塑全球油气市场格局:全球原油贸易流向发生巨大变化,呈现俄罗斯原油出口流向“西降东升”,美国、中东和非洲原油出口流向“西升东降”的特点;国际油价大幅波动,预计2022年布伦特原油均价为99美元/桶左右;欧洲天然气TTF价格替代东北亚现货价格成为世界LNG价格高位引领者,世界LNG流向快速从亚洲转向欧洲,欧洲能源转型回归现实使得LNG重要性提升,天然气价格飙升导致煤炭与核能重新得到重视。乌克兰危机导致的地缘政治格局动荡对全球能源安全、产业链和供应链稳定造成严重冲击,对中国能源安全带来严峻挑战。《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)进一步就能源绿色低碳转型与能源安全达成共识,全球气候合作进入落实的关键阶段。

2022年新冠病毒疫情反复,乌克兰危机爆发,能源绿色低碳加快转型,中美关系跌宕起伏,几种重大因素交织互现,能源商品的政治属性凸显,“能源武器”被实战应用。全球数十年形成的能源生产格局、贸易走向和渠道、市场供应与价格受到前所未有的巨大冲击,构成百年未有之大变局的一个重要方面。乌克兰危机的影响是深刻而长远的。新冠病毒疫情历时3年多的多波次冲击和蔓延,严重冲击了世界经济,彻底改变了人们工作、生活和出行习惯,对全球经济社会带来较大影响。《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)的召开,为能源绿色低碳转型目标确立、路线图设计和行动落实画上浓墨重彩的一笔,尽显绿色低碳的美好前景。

一、新冠病毒疫情对全球经济社会产生四大影响

(一)疫情导致史无前例的货币财政“双宽松”政策

为了应对新冠病毒疫情的冲击,2020-2021年发达国家普遍采取财政货币“双宽松”政策。美联储大规模投放流动性,推高了风险资产价格以刺激投资和消费,并通过贷款便利等措施向企业和家庭提供低利率成本的流动性支持,刺激美国经济中的信贷和消费增长。美国还出台了多轮大规模的经济刺激计划,大规模向美国居民发放疫情救助金。美联储资产负债表在过去两年时间从4万亿美元扩张至超过9万亿美元,累计增长1.14倍。欧洲央行也采取了一系列纾困举措,加大量化宽松力度并临时降低了部分金融监管要求,信贷规模大幅攀升至4万亿欧元以上,较疫情前提高近1倍。

(二)疫情严重冲击全球产业供应链,导致供应水平骤降

疫情导致全球失业率激增,生产能力明显下降。以美国为例,2022年11月,美国就业率为59.9%,相较于2020年1月下降1.2个百分点,导致其供给能力恢复缓慢;制造业采购经理指数(PMI)降至49,较2020年1月下降1.9。全球煤炭和炼油等传统化石能源生产和供应能力更是下降过快。2022年8月全球原油产量为8145万桶/日,较2020年1月下降1.9%;疫情以来全球炼油企业大量关停,共计关停产能380万桶/日;全球天然气产量在波动中艰难恢复,2022年产量仅与2019年基本持平。全球能源系统韧性减小,天然气、动力煤、成品油等能源价格不断刷新历史高位。

(三)疫情导致全球供需失衡,通货膨胀率持续高企

全球范围内因疫情影响使得原材料采购、物流运输及进出口通关等都出现困难,产业链和供应链中断风险加大;需求结构的变化与供应能力的受限,导致全球通胀急剧攀升。2022年6月,美国居民消费价格指数(CPI)同比飙升至9.1%,创1981年11月以来新高;土耳其、阿根廷和斯里兰卡CPI指数涨幅分别高达78.6%、64%和54.6%,已陷入恶性通胀。2022年10月,欧元区调和CPI指数同比达到10.6%,为1997年有统计以来的最高值。

(四)疫情导致全球加速产业链重组和回流,大国博弈加剧

疫情重创全球供应链和物流,迫使很多国家采取产业链回流政策,引发了全球供应链和产业链全面重组和回缩。例如,2022年8月,美国政府出台《通货膨胀削减法案》(Inflation Reduction Act)。其中部分条款规定,美国政府将为在其本土制造的电动车相关产业等提供高额补贴,这一举措引发了欧盟国家的不满。欧盟国家认为,这对欧洲汽车制造商构成歧视,还会加剧欧洲工业生产萎缩,迫使欧洲企业将生产线转移至美国。全球投资活动明显放缓,其中2020-2022年全球油气上游领域投资共计3740亿美元,较过去5年年均值下降520亿美元。大国博弈长期化趋势将导致理念间的共识性趋弱,竞争性增强,不同治理理念下各国对如何维护多边主义将存在诸多分歧,理念间的交锋也将更加激烈。

二、乌克兰危机对全球石油市场产生“一小三大”影响

乌克兰危机至今已延续10月有余,欧美先后对俄罗斯实施8轮制裁,对全球油气生产、供应格局以及贸易与市场价格造成了不同程度的影响,总结起来影响有“一小三大”。

(一)俄罗斯石油供应下降幅度小

俄罗斯作为全球主要的原油生产国之一,占全球原油产量的约11%。乌克兰危机爆发初期,市场普遍预计俄罗斯石油供应将快速下降,该预期一度主导市场情绪。但从实际情况看,俄罗斯石油产出降幅相对有限。在危机爆发的最初两个月,俄罗斯的石油产量约为1089万桶/日,低于2022年2月份的1140万桶/日,随后开始复苏,在2022年11月达到8个月高点的1120万桶/日,受影响很小。究其原因,主要是其价格优势获得了更多亚洲买家的青睐。俄罗斯至印度的原油平均出口量较危机前增加80万桶/日以上;凭借运输距离优势,中国仍然以采购ESPO原油(俄罗斯混合原油)为主。

(二)短期内俄罗斯石油产量降幅可能扩大

在经历激烈的拉锯战后,欧盟将俄罗斯原油的价格上限设定为60美元/桶,并予以一定豁免期,即在2022年12月5日前装船且在2023年1月19日前卸货的原油,以及通过俄罗斯德鲁日巴(Druzhba)管道运输的原油将不受价格上限约束。受运力、保险、寻求替代买家等因素影响,短期内俄罗斯原油出口减量将不可避免。根据标准普尔公司的最新跟踪,2022年12月,俄罗斯运往中国、印度和韩国的原油出口量变化不大,整体保持在200万桶/日;而运往欧洲的原油仅驶向两个目的地——保加利亚和直布罗陀,前者拥有欧盟对俄罗斯原油禁令的豁免权,后者是油轮运输的重要中转站。预计自2022年12月起,俄罗斯原油供应降幅将扩大至100万桶/日左右,2023年2月增至150万桶/日以上,短期内降幅可能会扩大。

(三)全球原油贸易流向发生巨大变化

乌克兰危机爆发后,欧盟海运禁令涉及规模接近220万桶/日的原油需要寻找新买家。根据俄罗斯海关的数据,2022年前10个月,俄罗斯出口至亚洲的原油份额出现明显增长,从2021年的40%增长至50%;出口至欧洲地区的原油份额则由54%下降至42%。由于亚洲增加、欧洲减少对俄罗斯原油的进口量,俄原油出口流向“西降东升”,全球原油贸易流向随之发生显著变化。美国和中东出口至欧洲的原油数量均增加,出口至亚洲的数量均减少,非洲同样显著减少出口至亚洲的原油量,呈现出“西升东降”的特点。

西方国家从2022年12月5日起对俄罗斯原油出口实施60美元/桶的价格上限,俄方反对态度坚决,多措并举应对限价。2023年,西方仍有可能加大对俄制裁力度,俄罗斯海运原油将可能由“西降东升”演进至“西停东升”。随着亚洲加大来自俄罗斯的原油进口量,被挤出的美洲、非洲、中东原油将流向欧洲,从而实现全球原油贸易的再平衡。

(四)2022年国际油价大幅波动

2022年上半年,乌克兰危机爆发、欧盟对俄石油禁运协议达成给国际油价带来重要的地缘政治溢价支撑。2022年3月8日,布伦特原油结算价为127.98美元/桶,为2008年7月底以来最高(见图1)。2022年下半年,全球经济衰退风险加剧取代地缘风险的主导地位,美联储连续5次鹰派加息,美元指数创2002年以来新高,国际油价有所回落。从库存看,全球原油库存保持在2016年有记录以来的低位附近,特别是经济合作与发展组织(OECD)国家原油总库存自2004年以来首次降至40亿桶以下,对国际油价带来重要支撑。估计2022年全年布伦特原油均价为99美元/桶左右,与2014年基本相当,比2021年上涨近28美元/桶,涨幅达40%。

三、乌克兰危机对全球天然气市场产生四大影响

乌克兰危机推升世界能源局势巨变,天然气贸易格局发生根本性改变。欧洲从“水槽市场”(价格低于平均水平)演变为“溢价市场”(价格高于平均水平)。欧洲TTF天然气价格成为世界液化天然气(LNG)价格的引领者;世界LNG流向从亚洲转向欧洲;LNG仍将在能源转型过程中发挥重要作用;天然气价格飙升导致煤炭与核能重返世界舞台。

(一)欧洲TTF天然气期货价格飙升,替代东北亚现货价格成为世界LNG价格的引领者

俄罗斯减供导致欧洲天然气供应紧张。乌克兰危机以来,俄罗斯输往欧洲的“北溪-1号”天然气管道、直供波兰的管道已经停输,亚马尔管道持续反输之后关闭,过境乌克兰的天然气管道供应大幅减少170%。目前,只有“土耳其溪”天然气管道运转正常。2022年1-10月俄罗斯出口至欧洲的天然气只相当于2021年的15%。受制于缺少LNG进口设施以及生产国难以短期增供,欧洲供气缺口很难填补。

能源供应短缺导致终端用能价格大幅飙升。2022年第1季度,英国和德国工业用气价格同比分别上涨55%和200%,发电用气价格分别上涨240%和290%。多家工厂相继停产,居民能源消费承受水平急剧下降,欧洲面临史上前所未有的通货膨胀和经济衰退。

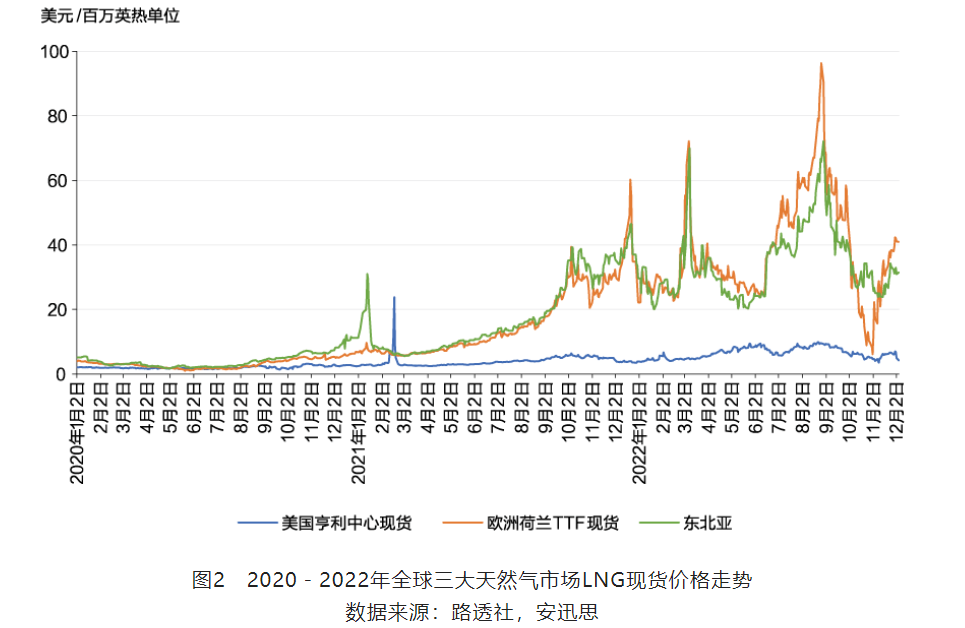

LNG资源竞争加剧导致气价大幅上涨。随着乌克兰危机加剧,欧洲陷入能源危机,虽然美国增供LNG,但与俄罗斯管道气供应相比仍显杯水车薪,同时进口LNG的再汽化、运输与存储费用进一步推升了欧洲天然气价格。2022年8月26日,TTF天然气现货价格飙升至96.3美元/百万英热单位,达到历史最高值;2022年1-11月,TTF现货均价接近40美元/百万英热单位,较2021年同期上涨180%,超过东北亚LNG现货价格,成为世界LNG价格高位的引领者。受欧洲进口LNG大幅增加影响,美国LNG出口强劲,原料气需求旺盛推升亨利中心(Henry Hub)天然气现货价格,该价格由2022年初的3.7美元/百万英热单位最高升至2022年8月的9.44美元/百万英热单位,2022年1—11月美国LNG现货均价在6.5美元/百万英热单位左右(见图2),同比上涨66%。

(二)全球LNG流向改变,从亚洲转向欧洲

伴随俄罗斯对欧减供,欧洲进口管道气大幅下降,美国与卡塔尔等地原计划出口至亚洲的LNG资源改向流入欧洲,从而改变全球天然气贸易流向和供需格局。为弥补管道气进口的下降,欧洲加大了LNG采购力度,2022年1-10月进口量约为1370亿立方米(约合9800万吨),同比上升超过60%,造成亚洲LNG资源供应紧张加剧。截至2022年11月底,美国出口至欧洲的LNG总量已经达到2021年的2.3倍以上,达到730亿立方米,占美国年度总出口量的67.9%,相比之下,美国出口至亚洲的供应量大幅下降40%。

(三)欧洲能源转型从激进向现实回归,LNG重要性提升

2022年7月,欧洲议会正式通过天然气为绿色能源的提案,对欧洲气候与能源政策产生深远影响。这意味着欧洲的能源转型正在从激进主义向现实主义回归,预计未来20~30年,LNG仍将在欧洲和其他地区发挥重要作用。2022年,欧洲与亚洲的买家也相继签署了多个15~20年的长期贸易合同。

2022年3月8日,欧盟出台《欧洲廉价、安全、可持续能源联合行动方案》(REPowerEU),推升了LNG在欧洲未来能源格局中的地位。行动方案第一条即是“加大LNG采购和从俄罗斯以外供应商进口管道天然气,促进供应来源多元化”。为此,欧盟正在通过增加来自世界各地的LNG进口,以及来自挪威、阿尔及利亚、阿塞拜疆和利比亚等国的管道气供应,弥补俄气的停输。欧洲自身正在加速浮式LNG接收站的布局与建设。欧洲多元化进口LNG的决心十分明显。

(四)天然气价格暴涨导致世界能源格局发生深刻变化

一是部分国家鼓励重返煤炭利用。受风力发电不足、核电机组关闭、天然气价格暴涨等因素影响,欧洲煤炭消费量大幅上升20%,煤炭价格从2022年年初的50美元/吨迅速飙升至200美元/吨;高气价也抑制了亚洲天然气需求,东南亚国家转向煤炭等替代天然气。二是核能新建与重启。欧盟重新将核能定义为清洁能源,并认为核能将作为一种稳定的能源来源长期存在。法国与英国相继宣布了扩建和新建核电站的计划,比利时宣布延长现有核电站使用寿命,德国修改了2022年内淘汰核电站的计划,并决定将其作为备用电源。东盟与日本也加速建设新反应堆,并立法推进核能建设。三是加速可再生能源发展。法国鼓励家庭用可再生能源供暖替换化石燃料锅炉,每个家庭援助额高达9000欧元;丹麦出资2.5亿丹麦克朗用于鼓励清洁取暖;德国要求自2024年开始新安装的供暖系统必须使用65%的可再生能源。

四、新国际政治经济形势为中国能源安全敲响警钟

近年来,国际政治经济形势更趋严峻复杂,特别是乌克兰危机后,大国博弈导致的地缘政治格局动荡对能源安全、产业链和供应链稳定造成严重冲击,全球能源供需格局、贸易格局、转型节奏、价格体系、治理体系等均面临深度调整。中国的能源安全面临的外部形势更趋复杂,对中国能源安全带来严峻挑战。

(一)能源价格高位宽幅震荡使中国付出高昂的经济代价

以地缘政治为题材的炒作严重扰乱了市场秩序和预期,能源价格大起大落,中国能源进口不得不为这种恶意炒作和投机“买单”,承担更多价格上涨的后果。而且,能源价格异常波动本身就是极大的风险,影响供应链和产业链的安全稳定。如果油气价格进一步上涨,势必加剧中国国际收支平衡压力,并对经济运行和就业稳定带来较大冲击。综合测算,若2022年平均油价为100美元/桶,将拉低中国GDP增速超过0.8%,拉高中国CPI指数上涨超过1.21%,生产价格指数(PPI)上涨超过1.91%。

(二)能源成为制裁和反制的武器,给中国敲响警钟

西方对俄制裁从金融领域向能源领域不断加码,从冻结俄罗斯外汇储备、切断融资渠道、没收高官富豪的海外资产、限制使用国际资金清算系统(SWIFT)、实施高科技贸易管制、中止重大能源合作项目到停止进口俄煤炭、对俄出口油气实施限价等,目的是摧毁俄罗斯的经济。俄罗斯则主要将油气作为武器进行反制,例如宣布天然气以卢布结算,逐步削减对欧输气量等。对俄制裁的进一步升级和扩大,令能源市场前景充满不确定性。中国油气资源供应形势复杂,2021年油气对外依存度分别达到73%、46%,而且进口集中度较高,航运通道风险较大,若中美博弈全面升级,能源可能成为美国抑制中国的重要手段。

(三)新时期能源安全政策不断升级,任重而道远

面对日趋复杂的国际国内形势,党中央将能源安全置于前所未有的长期战略高度。党的二十大报告第十一节单独论述国家安全,其中明确提出“确保粮食、能源资源、重要产业链供应链安全”。报告还提到“加大油气资源勘探开发和增储上产力度”“加快规划建设新型能源体系”。中央经济工作会议也指出“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”,赋予了新形势下中国能源安全新的内涵,也指明了今后一段时期保障能源安全工作的方向。

五、COP27凸显三大亮点,全球气候合作进入落实的关键阶段

如果说巴黎气候大会制定了长期目标,格拉斯哥气候大会制定了具体实施路径,那么埃及气候峰会则为落实行动迈出重要一步。

2022年11月20日《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会(COP27)在埃及沙姆沙伊赫闭幕。大会就气候变化减缓、适应等《巴黎协定》履约重点议题做出进一步安排,达成了相对平衡的一揽子成果,释放了坚持多边主义、加速绿色低碳转型创新、确保行动不倒退的积极信号。本届气候峰会有以下三大亮点。

(一)中美携手应对气候变化,积极推进气候合作

中美联手合作对推进全球气候问题至关重要,两国元首在出席二十国集团(G20)巴厘岛峰会期间达成重要共识,同意双方共同努力推动COP27取得成功。在气候峰会期间,中美两国讨论了多项具体举措,例如加强中国减少甲烷排放的计划、修改总体排放目标等,并同意将“处理发展中国家因气候变化蒙受的损失和伤害议题”纳入谈判议程。尽管中美两国没有就气候问题发表重大联合声明,但恢复正式沟通仍令人鼓舞。美国和中国是世界上最大的两个温室气体排放国,两国的合作至关重要,对双边和多边国际合作具有重要意义。

(二)全球各国进一步就能源绿色低碳转型与能源安全达成共识

COP27呼吁增加可再生能源。此次能源危机使各国意识到可再生能源更加安全、更为独立,大力发展绿色低碳产业与技术,加速实现能源转型已成为全球能源治理领域的共识,能源投资低碳化的趋势愈发明显。

2022年,在世纪疫情和地缘政治冲突加剧的背景下,全球可再生能源发电装机规模再创历史新高,预计达到3354吉瓦,与上年相比增幅为10.7%,占全部电力装机容量的40%。太阳能、风能是可再生能源的增长主体,二者新增合计占比接近90%。中国是推动全球可再生能源发展的主要力量,累计装机规模达到1180吉瓦,占全球的35%,位列第一;美国和印度分别位列第二、第三。

(三)历史性地设立损失损害赔偿机制

为帮助遭受气候变化影响较大的脆弱国家应对气候灾害,发展中国家一直呼吁的“损失与损害”讨论贯穿了本届气候谈判,首次被列入大会议程。发展中国家与小岛屿国家联合起来向发达工业化国家施加了更大压力,作为帮助世界上最脆弱国家应对气候灾害所受损失的最新协议,这代表着此次谈判的一项历史性突破。包括美国和欧盟等长期拒绝加入的国家和组织,首次同意为易受气候灾害影响的国家建立全球性基金。尽管资金总量有限,但在当前国际局势复杂动荡的背景下,西方国家领导人已转变态度,以友好合作的姿态开展合作,是此次大会最为重要的成果。

2023年,疫情趋弱,对全球经济利好。能源绿色低碳转型继续大力推进,科技创新和新技术、新材料涌现,全球低碳减排在COP27会议后将呈现新局面。中国经济在摆脱了疫情的束缚后,必将恢复勃勃生机,给世界经济注入一股清新的上升动力。

孙贤胜 国际能源转型学会会长、中国石油集团国家高端智库特聘专家

单卫国、高振宇、程熙琼、石洪宇 中国石油集团经济技术研究院

芒种

Mail:service@51krhc.com